イチジクの葉、落花生の渋皮、マッシュルームの石づき、カニの殻など、「日本の身土不二」では特産品の残渣や未利用資源を活用した機能性研究の成果を紹介してきた。“イチゴの王様”と呼ばれるあまおうに関する研究も、そうした流れで始まったものだ。あまおうの残渣には、抗リパーゼ・抗アレルギー・メラニン生成阻害・抗菌・抗酸化作用のある有効成分の存在が確認されている。

「SDGsと呼ばれる持続可能な開発目標の推進を背景として、企業も残渣や未利用資源の活用に注目しているように感じる」と語るのは、九州大学大学院生物資源環境科学府の清水邦義准教授(サスティナブル資源科学講座)。機能性素材としてのあまおう残渣の可能性について報告してきた研究者だ。

清水准教授が福岡県糸島地域の特産品であるあまおうの残渣に着目したのは2013年、糸島地域と九州大学の連携による農産物の6次産業化推進プロジェクトの設立がきっかけだった。マーケティングを専門とする教授らも巻き込み、消費者のニーズに沿った地場産品の6次産業化を検討していく実践的な取り組みだ。学部生時代から企業へのプレゼンなどを多数こなし、いまも年間30件程度の企業案件を担当している清水准教授に白羽の矢が立った。

「あまおうは全国的に認知されている福岡のトップブランド。生鮮食品としては現状のままでも成長すると見ている。一方で、年間数十㌧単位で産業廃棄物になる残渣の活用が求められていた。昔から“良薬口に苦し”という。残渣には、なんらかの機能性があると仮説を立てた。残渣と聞くとマイナスのイメージを受けるかもしれないが、あまおうの新たな価値を見出すことができれば強みになる」と、清水准教授はプロジェクトの狙いを解説する。

あまおうの健康機能性をマウスの細胞を用いた試験管実験で評価した結果が国際的な科学ジャーナル『Journal Of Functional Foods』に掲載されたのは、2015年のこと。あまおうの部位を細かくわけて、生理活性の分析は行われた。

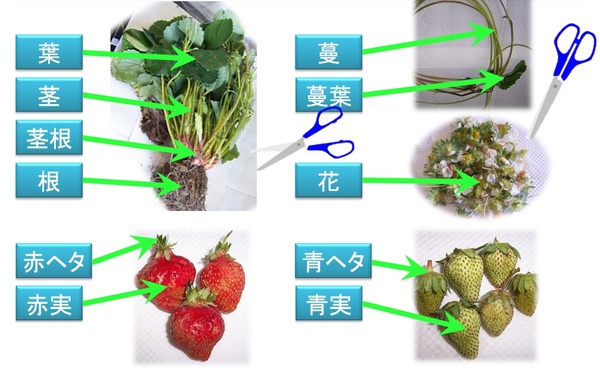

清水准教授によると、「ひとくちに農産物といっても、たくさんの部位がある。あまおうなら、葉・茎・茎根・根、蔓・蔓葉・花・赤ヘタ、そして可食部の赤実だ。通常では間引かれてしまう青実とその青ヘタについても、機能性を検証した。よそではやらないことにも徹底して取り組んだ」とのことだ。

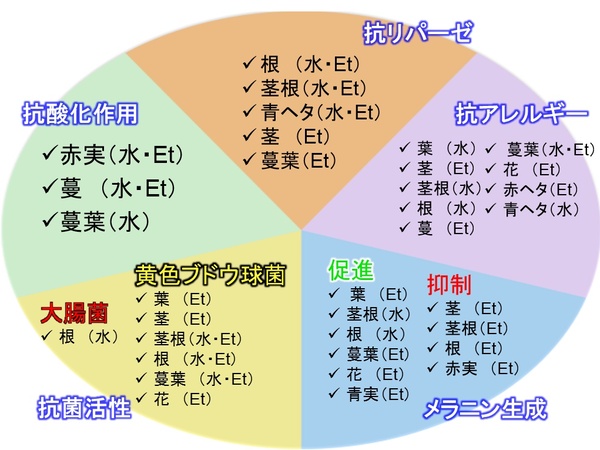

細かくわけられた部位は、化粧品やサプリメントへの応用を念頭において、水とエタノールを用いて抽出。それぞれのエキスの抗酸化活性・抗リパーゼ活性・抗アレルギー活性・メラニン生成阻害活性・抗菌活性(黄色ブドウ球菌および大腸菌)が検証された。

その結果、抽出方法による差異があるものの、いずれの項目も可食部に比べて残渣の活性のほうが強い傾向にあることがわかった。「データを取りまとめたところ、サプリメントとしての活用はもとより、機能性化粧品の原料にもなりうることを示せた」と清水准教授が話すとおり、化粧品会社からも注目を集める結果となった。

残渣や未利用資源の有効活用は、日本の農業のあり方を変える可能性を秘めている。実際、清水准教授は、ビワの葉を活用した機能性素材開発の研究を通じて生産者が変わっていくようすを現場で見てきたという。

「ビワの葉の価値が認識され、ビワの実の収穫よりも、葉を育てるほうにエネルギーが注がれるようになった。高齢農家の負担は軽減されている。おいしいものを育てるために命を懸けてきた人の気持ちは尊重しているが、超高齢社会において農業で生計を立てていくためには、生産性と付加価値の向上は不可欠だ」という清水准教授。フルーツの一流ブランドであるあまおう残渣は、女性用化粧品としてブランディングできると考えている。

天候と市場の変動によって生産量や所得が大きく揺さぶられる1次産業。ハイリスクな側面を持ち、必ずしもリターンは約束されていない。平成以降、農業所得(農業純生産)は半減している状況にある。6次産業化はこうした課題を解決するうえで、国の重要方針として推進されてきた。6次産業化の軸となるのは消費者視点。あまおう残渣を利用した機能性化粧品の開発は、超高齢社会、女性活躍推進という時代のニーズにマッチしているのではないだろか。