ユズ種子オイルの脂肪肝抑制効果が、高知大学医学部の溝渕俊二特任教授の研究で明らかになりつつある。加工の過程で廃棄されてきたユズ種子の有効活用を目的とした研究で、2012年以降、アトピー性皮膚炎や乾皮症に対する有効性が報告されてきた。現在、ユズ種子オイルの脂肪肝抑制効果を検証するために、ヒト試験が進められている。

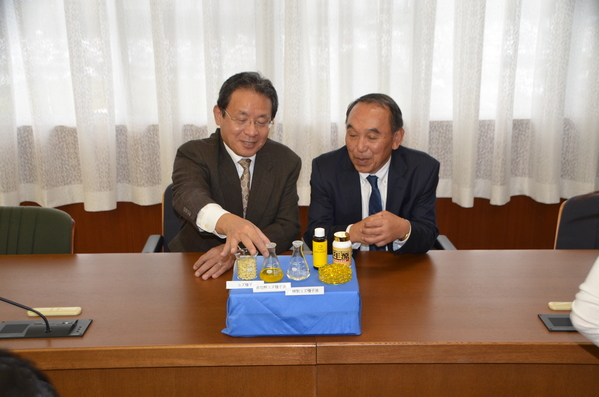

ユズの生産量日本一を誇る高知県。加工品の製造過程で、ユズ種子は大量に廃棄されてきた。高知県の山間に位置する馬路村では、ユズ種子の特性を活かした商品開発に力を入れている。発案者は、馬路村農業協同組合(高知県安芸郡馬路村)の東谷望史組合長だ。東谷組合長は、ユズ種子オイルが健康の維持・増進に役立つことを確信し、地域資源の活用法として、圧搾にて抽出したユズ種子オイルをブランド化してきた。現在、ユズ種子オイルを原料とする化粧品などが販売されている。

高知大学医学部におけるユズ種子の研究は、馬路村農業協同組合からユズ種子オイルの安全性試験の依頼を受けたのがきっかけで始まった。2006年のことだ。機能性研究では、アレルギーの原因となるヒスタミンの分泌を抑える作用がユズ種子オイルから見出され、2012年にはアトピー性皮膚炎、2015年には乾皮症の症状緩和に役立つことが確認された。

「アトピー性皮膚炎に対するユズ種子オイルの効果は、塗布だけでなく経口摂取でも検証された。熱を加えていないユズ種子オイルの経口摂取によって脂質代謝が改善する可能性が示唆された」と話すのが、中心となって機能性研究を推進してきた高知大学医学部・高知馬路村ゆず健康講座の溝渕俊二特任教授だ。ユズ種子オイルの研究には、溝渕教授の23年間の臨床経験が活かされている。食道外科医として勤務してきた溝渕教授は、患者の手術後の栄養管理も大切にしてきた。

非加熱ユズ種子オイルと脂肪代謝の関係は、肥満モデルマウスを用いて2017年に検証された。非加熱ユズ種子オイルを混ぜた高脂肪食を与えるグループ15匹と、菜種油を混ぜた高脂肪食を与えるグループ15匹の2群に分け、5ヵ月後に肝臓の脂肪含有量を調べるという内容だ。なお、非加熱ユズ種子オイルと菜種油は、高脂肪食総量の5%ずつ添加されている。

エサを自由に食べられる環境でマウスを5ヵ月間飼育した結果、非加熱ユズ種子オイル摂取群では、肝臓1㌘あたりの脂肪重量が菜種油摂取群よりも21.6 %少ないことがわかった。結果をもとに脂肪肝抑制剤の特許出願がなされ、2018年に実施された同様の実験では、効果の再現性が確認された。肝臓における脂肪重量測定のほか、肝組織の一部が採取・染色され、非加熱ユズ種子オイル摂取群でのみ脂肪肝が抑制されていることもわかった。

2017年に行われた別の動物実験では、非加熱ユズ種子オイルを摂取したマウスの血中アディポネクチン濃度が1.75倍に上昇することも確認されているという。アディポネクチンは「やせホルモン」とも呼ばれ、糖や脂質の代謝に関係している善玉ホルモンであると東京大学の門脇孝教授らのグループによって報告されている。一連の結果について溝渕教授は、「胚に含まれるフラボノイドやリモノイドが脂肪肝を抑制しているのではないか。非加熱ユズ種子オイルの脂肪肝抑制効果には、一定の手応えを持っている」と解説する。

2019年4月以降、溝渕教授は、ヒト試験で非加熱ユズ種子オイル経口摂取の効果を調べている。試験参加者に朝・晩の2回、カプセルに充填した非加熱ユズ種子オイルを6ヵ月飲んでもらい、血液検査や体組成測定、体重や体脂肪、コレステロール値や血中アディポネクチン濃度などの変化を測定していく。「非加熱ユズ種子オイルがアディポネクチンを増やし、糖や脂質の代謝を改善させる可能性は十分にある」と溝渕教授は見ている。

馬路村農業協同組合では高知県と連携しながら、ユズ種子オイルの製造法の改良にも取り組んでいる。ユズ種子原油から固形物を除去する過程には人手がかかるため、高知工科大学大学院工学研究科の松本泰典准教授が固形物除去過程の機械化を考案中だ。近い将来、機能性表示食品取得を見据えている。ユズ種子オイルの消費量が増加することが予想され、生産性向上が今後の重要な課題となる。ユズ1000㌔㌘から1㍑だけ採取される貴重なユズ種子オイルが、山間集落の新産業創出の中心となるかもしれない。